- 不動産名義変更・不動産登記

- 終活TOP●終活とは?元気なうちに始める『終活』

- 終活❶財産管理対策【成年後見】

- 終活❷財産管理対策【家族信託】

- 終活❸揉めさせない対策【遺産分割対策】

- 終活❹相続税対策

- 終活❺個人事業の承継対策

- 終活➏エンディングノート【無料】楽しく作る分冊型

- 終活❼楽しい家系図作成サービス

- 相続手続き・遺産整理など

- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼

- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」

- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。

- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと

- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧

- 相続手続トータルサポート

- 遺言寄付の受け入れトータルサポート

- 相続は早い者勝ちになりました

- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)

- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!

- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。

- 相続による銀行口座凍結とは?!

- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)

- ▼相続財産の調査(もくじ)▼

- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)

- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索

- 相続で負債・借金がないかの調査方法

- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)

- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)

- 相続生命保険の調査

- ▼相続人の調査(もくじ)▼

- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)

- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別

- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)

- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」

- 相続手続のための戸籍収集

- 戸籍の広域交付制度とその盲点

- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度

- ▼相続税申告の要否▼

- ▼遺産分割協議(もくじ)▼

- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ

- 遺産分割協議の種類と流れ

- 遺産分割協議の期間制限

- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。

- 相続分の譲渡・相続分の放棄

- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」

- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る

- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)

- 配偶者居住権の法的性質

- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)

- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼

- 不動産の相続手続(相続登記)

- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!

- 相続不動産売却サポート

- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件

- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)

- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】

- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報

- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行

- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】

- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行

- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼

- 銀行預金・郵便貯金の相続手続

- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続

- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行

- ゴルフ会員権の相続手続

- デジタル遺産の相続手続

- 未支給年金の相続手続

- 自動車の相続手続

- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼

- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応

- 他人への貸付金(貸主)の相続手続

- 借金の相続手続

- 相続承認・放棄の期間伸長の申立

- 相続放棄(申述)の意味と申立手続

- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?

- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!

- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ

- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続

- 遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。

- 限定承認の意味と方法

- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼

- 遺言検認申立

- 遺言執行者選任申立

- 遺言解釈・遺言執行

- 受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したときの遺言・遺贈の解釈

- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼

- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)

- 日本在住外国人の相続手続

- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)

- 不在者財産管理人選任申立

- 失踪宣告申立

- (民法952条の)相続財産清算人選任申立

- 特別縁故者からの相続財産の分与請求

- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~

- 相続・遺産分割のトラブル解決

- 契約書作成・精査

- 外国人の帰化

外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)

外国にいらっしゃる日本人の方の相続手続をお手伝いすることが増えました。

外務省のホームページ「在外公館における証明」も分かりやすいですが、手続で必要な書類は、提出先(役所)によって必要な記載事項が異なります。相続手続における書類の主な提出先は、登記所(法務局)、裁判所、税務署です。そして、司法書士は、法務局(登記所)、裁判所提出書類の専門家です。

この記事では、司法書士が、外国在住日本人の「相続手続」について解説しています。

- 記事「外国(海外)在住日本人の不動産登記手続」もご参照ください。

| もくじ | |

|

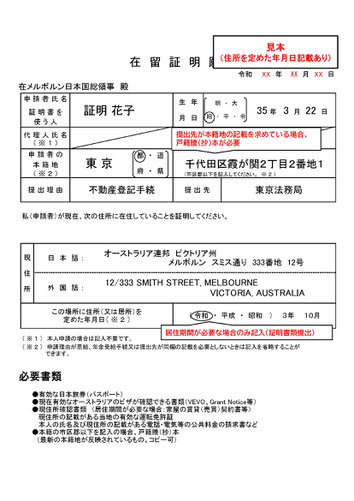

まず必要なのは「在留証明」

在留証明は、あなたの外国における住所を証明してくれる書類です。

在留証明は、日本政府の在外公館(大使館や総領事館)において発行してもらうことができます。

在留証明はなくても「相続放棄申述」できます。

正式な「相続放棄」は、日本の家庭裁判所に対して、相続放棄申述(申立て)を行う必要があります。相続放棄申述をする場合、あなた(相続人)の「現住所を証明する書類」の提出は不要なことが多いです。 したがって、相続放棄申述をすることが最初から確定している場合には、在留証明は不要です。

また、作成しておけば相続手続で便利な「法定相続情報一覧図」には、現住所を記載することが可能です。「法定相続情報一覧図」に現住所の記載を希望する相続人は「現住所を証明する書類」を提出したうえ、「法定相続情報一覧図」に住所を記載してもらいます。相続放棄する場合には、法定相続情報に住所を記載してもらう必要はありません。したがって、相続放棄する場合には、「在留証明」は不要です。

在留証明があれば、日本の公証役場でも署名手続可能です。

ここで「日本公証役場での手続」とは、遺産分割協議書への調印のことです。

遺産分割協議書への調印は、実印で行い印鑑証明書の添付も必要です。しかし、外国にいるあなたは日本へ一時帰国しても印鑑証明書を発行してもらうことはできません。

そこで、公証役場にいる公証人が、あなたの本人確認と署名の認証をしてくれます。これによって、あなたは実印、印鑑証明書を用意できなくても遺産分割協議に参加することが可能になります。

この公証役場での手続には、あなたの在留証明が必要になります。

遺産分割協議のために来日なさる予定がある場合には、前もって「あなたの居住している外国で」在留証明を取得しておかれると良いでしょう。

「在留証明」を相続手続で使う場合、日本の戸籍謄本が必要です。

相続手続では、本籍地と住所地を関連付ける必要があるため、在留証明には「本籍地」の記載が必要です。そして「本籍地」を証明してもらうためには、日本の「戸籍謄本」が必要です。

相続手続で使う「在留証明」を取得するためには日本の戸籍謄本が必要です。

在外公館に提出する戸籍謄本は、コピーでも大丈夫な場合があります。コピーでも大丈夫な場合には、日本にいるご親族に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。

なお、相続放棄申述をする場合には、在留証明自体が不要であることは、上で述べた通りです。

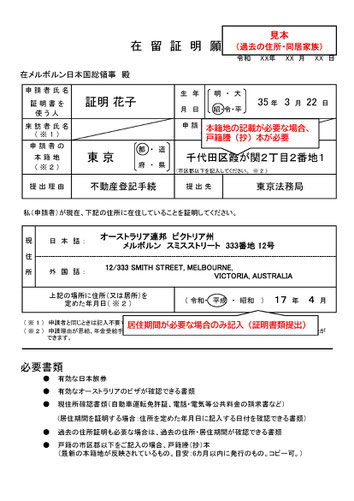

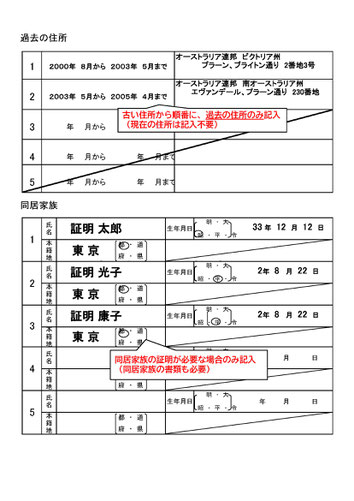

必要な「在留証明」の種類

「在留証明願」には、2種類、すなわち「現住所のみを証明する形式」と「過去の住所から現住所への変遷も証明する形式」あります。

必ず「❶目的にあった」「➋最新のもの」を「➌証明してもらう在外公館から」入手して、ご利用ください。

| 相続登記のみで使う場合 | 相続人ご自身の住所変更も必要な場合 | |

|

形式【1】 |

現住所のみを証明する形式のもの | 過去の住所から現住所への変遷も証明する形式が用意されています。 |

|

発行のために大使館へ提出必要な書類【2】 |

|

|

【1】各外国の日本公館によっても異なるかもしれませんが、①現住所のみを証明する形式と、②過去の住所から現住所への変遷も証明する形式が用意されています。

【2】これらの書類以外に必要な書類がないか、念のため、在留国にある日本大使館にご確認ください。

【3】相続登記とは関係なく、単に住所変更登記や住所変更手続きで使う場合には、本籍地の証明は不要ですので、戸籍謄本は不要です。

【4】戸籍謄本はコピーでも大丈夫な場合もあります(在留国にある日本大使館にご確認ください)。コピーでも大丈夫な場合には日本にいる相続人に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。

「在留証明願」の「申請者の本籍地」

相続手続では、本籍地と住所地を関連付ける必要があるため、「本籍地」の記載が「最後まで」必要です。

そして「本籍地」を記載して証明してもらうためには、日本の「戸籍謄本」が必要です。

「在留証明願」の「提出理由」

「遺産分割協議のため」または「相続手続のため」と記載ください。

「在留証明願」の「提出先」

「司法書士」でも結構ですが、念のため証明してもらう在外公館にお問い合わせください。

在留証明を郵送で取得できる国もあります。

「郵便による在留証明発行依頼書」なども提出が必要です。

また、郵送での取扱いには、遅配や不着のリスクがあります。

「住所移転」は日付まで特定して、証明してもらえるか?

- 1頁目「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄

- 2頁目「過去の住所」欄の左列

には、ともに「年月」は記載できるようになっていますが、「日付」までは記載できない仕様になっているかもしれません。

「日付」まで証明が必要な場合には、それが可能か否か、在外公館に事前に確認ください。

「法定相続情報証明書」作成のために必要な住所証明書は「在留証明」

「法定相続情報証明書」とは、相続手続に必要な『分厚い戸籍の束』を1通の証明書にしたものです。

法定相続情報証明書は、遺産の所在が分からない場合の「遺産探索」や、遺産分割協議終了後の「財産の名義変更」の際に、「分厚い戸籍の束」の代わりに使える大変便利なものです。詳しくはこちら「法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。」をご参照ください。

法定相続情報証明書には、住所を入れておくと便利です。

住所を入れてもらうには、日本国内に住所がある方の場合には、住民票が必要です。

外国に居住している場合には、何を用意すれば良いのでしょうか?

在外国の日本公館が証明した「在留証明」で大丈夫です(平成29年8月・神戸地方法務局調べ)。

在留証明以外のたとえば外国政府が作成した証明書は、法定相続情報の作成のために必要な住所証明書として認められていませんので、注意が必要です。

外国在住の日本人が遺産分割協議に参加する方法

次の3つのパターンが考えられます。

| 在外国の日本国公館で署名手続 |

日本の公証役場で 署名手続 |

日本の裁判所へ 相続放棄申述 |

|

| 在留証明の事前取得 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 日本の専門家による手続代行 | 不可 | 不可 | 可能 |

| 手続コスト【1】 | ◎安い | ◎安い | ×高い(実費は数千円。専門家に依頼すると報酬が数万円)【2】 |

| 手続に要する期間 | ◎短い | ◎短い | ×長い(数か月) |

| 日本に帰国する予定がある場合 | 日本国公館が近くにあればオススメ | オススメ | オススメ |

| 日本に帰国する予定がない場合 | オススメ | × | オススメ |

| 遺産分割協議成立後、新たな遺産が発見された場合の手続 | △再度署名手続が必要となることも。【3】 | △再度署名手続が必要となることも。【3】 | ◎再度の手続は不要 |

【1】移動費用を含みません。手続だけのコストです。

【2】当グループでは、報酬8万8千円で承ります。

【3】遺産分割協議書の表現を「本遺産分割協議書に記載のない財産が出現したときは、出現した財産の種類及び価額にかかわらず、すべて相続人○○○○が相続するものとする。」とすることによって、「ある程度」は対応可能です。ここで「ある程度」と表現したのは、出現した財産の種類や価額によって、当該財産の名義変更を担当する会社(銀行、証券など)によって取扱いが異なるからです。

以下、次の順番で詳しく説明します。

在外国の日本国公館で署名手続する場合

遺産分割協議成立

司法書士が遺産分割協議書などを作成します。

司法書士が遺産分割協議書などをお送りします。

司法書士は次の書類を作成し、メール送信又は郵送にてお送りいたします。

- 遺産分割協議書

- (あなたが不動産等を相続する場合)委任状

外国にある日本国公館を訪問ください。

訪問のうえ、下記手続をお願いします。

【必要書類】

- 「未署名のまま」の遺産分割協議書や(あなたが不動産等を相続する場合)委任状

- パスポート

- 住所を確認できる書類

- 滞在期間を確認できる書類

- 戸籍謄本

- 詳細は、外務省のHP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html)をご参照ください。

【必要手続】

- 在留証明を取得ください(場合によっては、遺産分割協議成立までに「在留証明」の取得をお願いすることもあります。)。

- 「未署名のまま」の遺産分割協議書に領事の面前で署名していただき、「署名証明書」を取得ください。

司法書士事務所へ郵送

下記書類を司法書士事務所に郵送ください。

- 署名証明がなされた遺産分割協議書

- 在留証明

日本の公証役場で署名手続する場合

在外国日本国公館を訪問

在留証明を取得します。

日本の公証役場を訪問

訪問すべき公証役場は御案内します。

下記書類をお持ちくださり、署名証明書を取得ください。

普段は、外国にいらっしゃる相続人がお一人で公証役場にお越しいただければ結構です(相続人全員で公証役場を訪問する必要はございません。)。

- 在留証明

- パスポート

- 費用5,500円

- 「未署名の」遺産分割協議書

司法書士事務所へ郵送

下記書類を司法書士事務所までご郵送ください。

- 署名証明がなされた遺産分割協議書

- 在留証明

日本の裁判所へ相続放棄申述する場合

面倒なら相続放棄申述も検討を

あなたがいらっしゃる国の日本国領事館が、あなたのお住まいから離れている場合で、在留証明を取得することすらお手間というときには、「家庭裁判所に対する相続放棄申述」も検討対象として良いと思います。

- 相続放棄申述をすると、何も財産を取得することができなくなります。コラム「相続放棄の意味と申立手続」もご参照ください。

- 相続放棄申述は、相続開始後3か月以内に手続をする必要がありますので、ご注意ください。

- 相続放棄申述受理申立て自体に、在留証明(原本)やパスポート(コピー)の添付は、不要とされているので問題はありません(神戸家庭裁判所240625照会結果。家庭裁判所によって、取扱いが異なる可能性がありますので、相続放棄を管轄する家庭裁判所に確認する必要があります。)。また、送達先を司法書士事務所にするように、裁判所から依頼(指示)されることもあります。相続放棄申述の申立書作成は、当グループでも承っておりますので、是非、ご用命ください。

- 法定相続証明情報の作成を予定している場合であっても、あなたお一人の住所欄を空欄で申請することが可能です(神戸地方法務局東神戸出張所240625照会結果。法務局によって、取扱いが異なる可能性がありますので、法定相続情報を申請する法務局に確認する必要があります。)。なお、相続放棄受理証明書を添付したとしても、法定相続情報には相続放棄申述をした方の名前は表示されます。また、法定相続情報証明には、相続放棄した旨は記載されませんが相続放棄受理通知書(証明書)を別途添付することで、不動産登記手続、銀行手続等も支障なく行うことができます。

- 被相続人がお父様であって、相続人がお母様とあなたである場合に、子どもがあなた一人しかいないときには、あなたが相続放棄をするとお母様は、お父様の兄弟と遺産分割協議をしなければならなくなりますので、十分にご検討のうえ、手続を選択ください。

- ただし、最後まで在留証明が絶対不要という保証はしきれません(法律が通じない馬鹿な金融機関があるためです。)

人気の関連ページ

- 外国(海外)在住日本人の不動産登記手続き

- 外国(海外)在住日本人の会社・法人登記手続