- 起業支援(会社団体の設立運営支援)・スタートアップ支援

- 司法書士による顧問契約のご紹介

- 従業員支援プログラム(EAP)

- 法務部門支援

- 内部統制システム(コーポレートガバナンス)構築支援

- 株主総会・取締役会など運営支援

- 組織再編(会社分割・合併・組織変更・株式移転など)

- 会社・法人の事業承継

- M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)

- 会社や法人の登記

- 会社の登記(はじめに)

- その会社登記は、いつもの司法書士で本当に大丈夫ですか?!

- 商業登記登録免許税の課税根拠表

- 会社法違反事件(選任懈怠・登記懈怠)の過料相場と、過料決定への即時抗告・異議申立

- 会社法違反事件(選任懈怠・登記懈怠)の過料を支払わなかったらどうなるのか?!

- 役員変更登記の論点(株式会社・有限会社)

- 代表取締役住所の非表示措置の是非

- 役員解任リスクとその回避方法

- 役員全員解任登記があった場合の法務局の取扱い(令和2年3月23日付法務省民商第65号法務省民事局商事課長通知)

- 役員任期一覧(会社・社団・法人)

- 役員を迎えるときの注意事項【一覧】

- 役員欠格事由一覧(会社・社団・法人)

- 社長住所・会社本店の表記はどこまで登記を省略できるか?

- 選任・選定・互選の意味~互選は過半数ではない

- 従業員→取締役→代表取締役と出世すると何が変わるのか?!

- 二人代表取締役ってどうでしょうか?!そのメリット・デメリットと「最強の二人代表取締役」になる方法

- 代表取締役と社長の違いー会社TOPが使うべき肩書きは何か?

- 定款変更「付則」の使い方・定め方

- 決算期(事業年度)変更の手続

- 会社の公告(その1)貸借対照表の公告(決算公告)で注意すべき事項

- 官報その他新聞の公告料金・申込掲載期間

- 種類株式(優先株)の設計・発行手続

- 株券不発行会社へ移行の登記

- 株式会社の計算(はじめに)

- 資本金の額の増加

- デット・エクイティ・スワップ実行時の会社法207条9項4号と同5号の使いわけ基準

- 資本金の額の減少、資本準備金の額の減少

- 債権者保護手続の個別催告通知は、到達が必要です(スケジュールは余裕をもって設計ください)

- 支店登記(支店設置・支店移転・支店廃止)

- 工場抵当・工場財団

- 持株会設立・運用

- 動産譲渡登記・債権譲渡登記

- 新しく設立できないけれど実は優れもの?有限会社の特徴

- 有限会社の役員に関する登記

- 有限会社や合同会社の役員について「任期規定導入」の可否

- 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の登記事項と定款記載事項【社員・資本金】

- 合同会社の計算

- 合同会社「資本金の額」増加

- 一般社団法人の運営と登記

- 一般財団法人の運営と登記

- 公益認定(一般社団法人・一般財団法人の公益法人化)の手続と登記

- 公益法人を一般社団法人・一般財団法人へ戻す手続き

- 組合等登記令で登記する法人と、その登記事項は?

- NPO法人の一般社団法人への移行手続

- 社会福祉法人の登記

- 宗教法人の法人登記

- 宗教法人が不動産を取得する場合の非課税証明書・公衆礼拝用登記

- 宗教法人が不動産を売却する場合

- 外国会社の登記

- 会社登記事項が無効であるときの抹消登記

- 医療法人その他医療機関の登記

- 企業・事業者の資産管理・運用

- 会社の再生・倒産(負債が大きい会社)

- 会社の通常解散(負債が少ない会社の休業・廃業・解散)

- セミナー講師

代表取締役住所の非表示措置の是非

令和6(2024)年10月1日、会社登記事項のうち代表取締役、代表執行者、代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を非表示にすることができるようになります(商業登記規則の改正です。)。

X(旧・Twitter)などでは、起業家からは歓迎する声が多いものの、司法書士、弁護士など士業からは会社代表者を特定できなくなるなどと反対の声も多い模様です。

このコラムでは問題点や手続きをざっと説明したうえ、現時点の私見を述べたいと思います。

※ 令和6年7月26日法務省民商第116号「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」が発出されましたので、記事を更新しました。特に、特例有限会社には、非表示措置は適用されない(通達2頁)とのことで修正しました。パブコメ31を読み違えていた模様です。申し訳ございません。

| もくじ | |

|

〔凡例〕このコラムでは、以下のとおり略記します。

- 規31の3Ⅰ①:商業登記規則第31条の3第1項第1号

- 会:会社法

- パブコメ:「商号登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について/法務省民事局商事課/令和6年4月16日(いわゆる「パブリックコメント」)

- 通達:令和6年7月26日法務省民商第116号「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」

概要

- すべての会社の代表取締役等の住所が、自動的に非表示になる訳ではなく「非表示申出」が必要です。

- 単に「非表示申出」をすれば良いというわけではなく、担保措置(それなりの手間)が必要です。

- 「非表示申出」は、一定の登記申請と同時に行う必要があります。

スタートアップを支援する専門家団体BAMBOO INCUBATORで【代取住所非表示措置】の概要について、お話ししましたので、ご参照ください。

現在の登記事項

現在、株式会社の役員について登記されている情報は、次のとおりです。

- 取締役、執行役、監査役及び清算人については氏名のみ(会911Ⅲ⑬、㉓ロ、⑰ロ、928Ⅰ①)

- 代表取締役、代表執行役、代表清算人については氏名と住所(会911Ⅲ⑭、同㉓ハ、928Ⅰ②)

そして、これらの登記事項は、誰でも【1】、閲覧することができます。

法務局に行き「登記事項証明書」を取得する方法【2】や、インターネット経由で「登記情報提供サービス」【3】を取得する方法があります。

【1】「誰でも」というのは、言葉どおりで、登記されている事項を確認するために「正当事由」や「利害関係」を証明する必要もありません。

【2】正確な商号と本店が分かっていれば、全国の会社の登記事項を、全国どこの法務局でも取得することが可能です。登記事項を取得するために必要な申請書も法務局にあります。

【3】登記情報提供サービスは、法務局が保有する最新の登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。最初に利用登録が必要ですが、一度登録してしまえば法務局に行かずに確認できるので便利です。詳細は、登記情報提供サービスをご確認ください。

背景と施行時期

代表取締役等の住所が、商業登記簿に公示されていることは重要なことです。

もっとも悪意のある第三者が、正当な理由もないのに、代表者の住所にアクセスすることができるのも問題です。さらに登記情報はオンラインで公開されている(上記の登記情報提供サービス)ため誰でも容易にアクセスできます。これによって、ストーカー被害に遭ったり、無意味に住所をSNSに晒されたりするという被害も聞きます。

本改正は、代表取締役等の住所の役割と代表取締役のプライバシーの保護のバランスを図ったものです。

このようなニーズのもと、非表示措置は、令和6(2024)年10月1日(火)から施行されます。

なお、公布は、令和6(2024)年4月16日、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)です。

対象となる会社・法人

非表示措置を「選択できる法人」は次のとおり

- 株式会社の「代表取締役」

- 株式会社のうち指名委員会等設置会社の「代表執行役」

- 株式会社のうち解散手続中の会社の「代表清算人」

-

特例有限会社の「取締役」「監査役」「清算人」(パブコメ31参照。通達に期待)パブコメ31は複数の代表取締役が存在している「株式会社」に対するものであった模様です。特例有限会社の取締役・監査役は非表示措置を選択できません(通達2頁)。

非表示措置を「選択できない法人」は次のとおり

- 株式会社以外の会社(通達2頁)

- 特例有限会社の「取締役」「監査役」「清算人」(通達2頁)

- 合同会社の「代表社員」(通達2頁。商業登記規則31の3に記載なし。)

- 各種の法人(通達2頁)

- 一般社団法人(一般社団法人等登記規則3で商業登記規則31の3を準用せず。)

- 各種法人等登記規則が適用される法人(司法書士法人、弁護士法人ほか士業法人、医療法人、学校法人、管理組合法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合など。各種法人登記規則5で商業登記規則31の3を準用せず。)

- 特定目的会社(特定目的会社登記規則3で商業登記規則31の3を準用せず。)

- 投資事業有限責任組合、有限責任事業組合(通達2頁。投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則8で商業登記規則31の3を準用せず。)

- 投資法人(投資法人登記規則3で商業登記規則31の3を準用せず。)

- 限定責任信託(通達2頁。限定責任信託登記規則8で商業登記規則31の3を準用せず。)

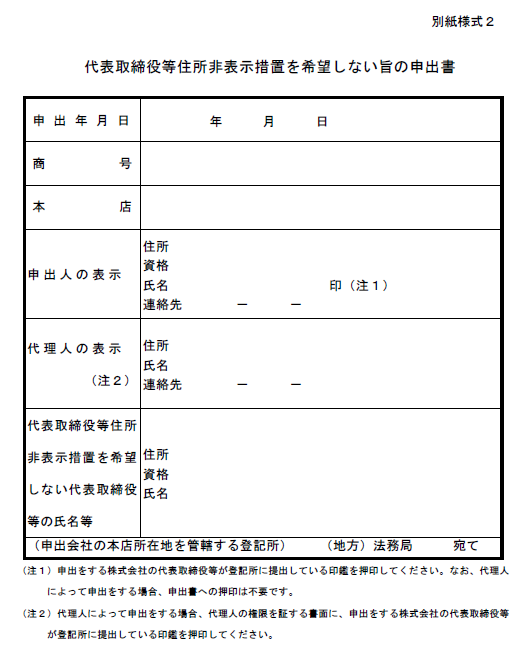

非表示措置のデメリット

非表示措置を採用した場合には、採用した会社自身にも多数のデメリットが生じます。

その点を指摘したパブコメへの回答で、法務省は非表示措置のデメリットを「法務省ホームページ等において周知」する(パブコメ24)とし、次のようなデメリットを伝えています。

以下、デメリットについて、一つずつ説明します。

1.日常取引における不都合

-

会社の登記は、目に見えない「会社」と実在する「代表取締役個人」とを①代表取締役の氏名と②代表取締役の住所という2つの情報で紐付けています。同姓同名の人は多く存在しても、同姓同名の人が同じ住所に存在していることは、まず考えられないためです。そこで、ある個人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と、会社登記に記載された①氏名と②住所が一致すれば、「ある個人」が「当該会社の代表取締役」であると証明できることになるのです。

一方、非表示措置を採用した会社は、会社印鑑証明書を登記事項証明書とセットで提出することで、登記事項証明書を補おうとすることが考えられます。しかし、会社印鑑証明書には代表取締役の生年月日の記載はありますが、住所の記載はありません。したがって、非表示措置を施された会社が、登記事項証明書と会社印鑑証明書を提出することで、代表取締役住所が全部記載された登記事項証明書の代替となるか否かは、取引相手次第ということになります。

この点については、この記事の「非表示措置と本人確認(イメージ)」の項目で分かりやすく説明します。 - この点、法務省も(非表示措置を採用するのは)「登記事項証明書等に行政区画以外の代表取締役等の住所が記載されないことで、当該会社の取引に支障のない場合に申し出ることを想定している」としています(パブコメ35)。

- 東京商工リサーチの記事によると「貴社の与信先(売掛先や前払い先、貸付先など)の商業登記簿の代表者住所が非公開となった場合、与信判断に影響を与えますか?」との質問に対して「マイナス」とするが約2割にのぼるとのこと(代表者の一部住所の非公開がスタート、選択するか「わからない」が半数 与信上「マイナス評価」が約2割/東京商工リサーチ/最終アクセス241107)。

2.融資を受ける場合における不都合

- 金融機関には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって厳しい取引時確認義務が設けられています。

- 非表示措置を採用した会社に対する取引時確認義務が緩和されるか、代替的な確認書類が必要となるかは、現時点では不明です。

3.不動産取引における不都合

- 不動産取引をつかさどる司法書士には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって厳しい取引時確認義務が設けられています。

- 非表示措置を採用した会社の場合には、追加で確認書類が必要となると思われます。例えば、融資を利用しない買主の場合には、通常印鑑証明書は不要ですが、非表示措置を採用した会社の場合には提出を求めることになろうかと思います。また、他の書類も提出を求めることがあり得ます。

4.会社登記申請における不都合

- 色々と面倒になります。この記事の「非表示実施後の会社登記の注意点」で詳しく説明しています。

5.その他の不都合

- 「今回の改正について、財務省など関係各所の了解をとっているものなのか」という意見に対して「今回の改正案は、法務省において検討し、作成したものです」との回答(パブコメ23)がなされていることからも、財務省など関係各所の了解などをとっていないことが明らかです。

- また「代表取締役住所非表示措置を講じることにより、取引等に支障が生じることも考えられ、当該措置を講じるか否かについては会社自身によって判断することが相当(パブコメ45)」としています。

その他の不都合、不測の不利益が生じることもあり得るかもしれないけれど、法務省としては「会社の自己責任で決めてくれ」ということです。

非表示措置と本人確認(イメージ)

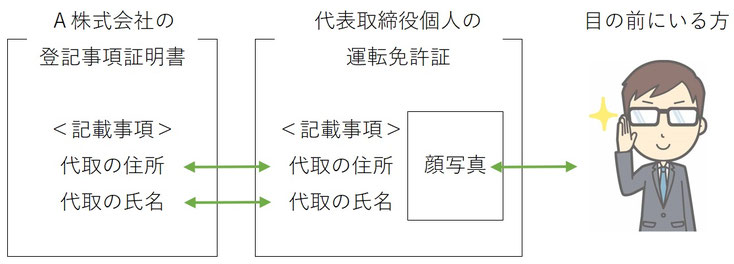

これまでの本人確認

会社の登記は、目に見えない「会社」と実在する「代表取締役個人」とを①代表取締役の氏名と②代表取締役の住所という2つの情報で紐付けています。同姓同名の人は多く存在しても、同姓同名の人が同じ住所に存在していることは、まず考えられないためです。そこで、ある個人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と、会社登記に記載された①氏名と②住所が一致すれば、「ある個人」が「当該会社の代表取締役」であると証明できることになるのです。

同姓同名の方が、住所まで同じということは考えにくい。

|| したがって

容易に「登記事項証明書」と「運転免許証」が結びつく

|| したがって

「目の前にいる方が、A株式会社の代表取締役である」と容易に分かる。

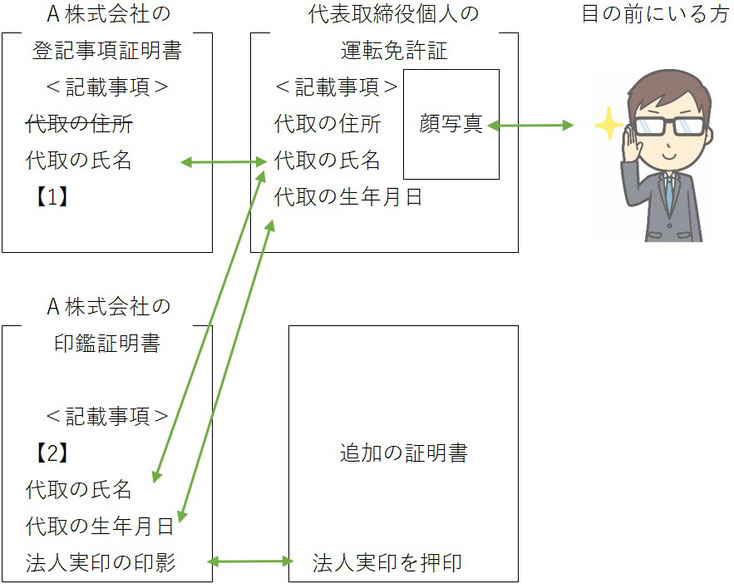

代表取締役住所の非表示措置を採用した会社の本人確認

一方、非表示措置を採用した会社は、会社印鑑証明書を登記事項証明書とセットで提出することで、登記事項証明書を補おうとすることが考えられます。しかし、会社印鑑証明書には代表取締役の生年月日の記載はありますが、住所の記載はありません。同姓同名の人が、生年月日も同じことはあり得ることです。

したがって、非表示措置を施された会社が、登記事項証明書と会社印鑑証明書を提出することで、代表取締役住所が全部記載された登記事項証明書の代替となるか否かは、取引相手次第ということになります。

【1】代取の生年月日は、登記事項証明書の記載事項ではありません。

【2】代取の自宅住所は、印鑑証明書の記載事項ではありません。

同姓同名の方が、生年月日も同じことは、十分あり得る。

|| したがって

「登記事項証明書」「印鑑証明書」「運転免許証」を提出されても結びつきが弱い。

|| したがって

まだこれだけでは「目の前にいる方が、A株式会社の代表取締役である」と判断が困難。

▼ そこで

別途次のような「証明書」に法人実印を押印して、提出することも考えられます。押印された印鑑が会社実印か否かは、会社の印鑑証明書で確認できます。

会社の実印は法務局に届け出られていますので、会社実印をも持参した方が、氏名、生年月日も一致していれば「目の前にいる方が、A株式会社の代表取締役である」と判断して良いと考えられるからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

令和年月日

○○司法書士事務所 御中

会社の本店

会社の商号

代表取締役の資格氏名(法人実印押印)

証明書

当社では、代表取締役のプライバシー保護のために、登記事項の代表取締役住所を非表示とする措置を採用しておりますが、当社代表取締役の住所は、代表取締役個人の運転免許証に記載された下記住所と相違ありません。

したがって、貴職の面前にいる者を当社代表取締役として扱っていただいて支障ございません。

記

代表取締役の住所 神戸市○○区○○○

以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なお、より厳格に行う場合には、本人確認する方が、管轄法務局に出向いて、登記簿附属書類である登記申請書等の閲覧をする方法も考えられます。この記事の「第三者が非表示の代表取締役住所を確認する方法」をご参照ください。

犯罪による移転収益の防止に関する法律との関係

- 「今回の改正について、財務省など関係各所の了解をとっているものなのか」という意見に対して「今回の改正案は、法務省において検討し、作成したものです」との回答(パブコメ23)がなされていることからも、財務省など関係各所の了解などをとっていないことが明らかです。

- 追って、財務省など関係各所も通達等を発出すると思われますので、追記していきます。

非表示にする方法

登記申請と同時に申し出が必要

住所非表示措置を単体で申し出することはできず、下記の登記とともに非表示申出を行う必要があります(規31の3Ⅰ、通達1頁、パブコメ25)。

- 株式会社設立の登記

- 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記

- 代表取締役・代表執行役・代表清算人の就任の登記

- 代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所移転の登記

上記のような登記事由が発生しない限り、ずっと表示されたままになります。例えば、役員任期を10年としている会社が、役員就任登記した直後の場合には、役員が引っ越さない限り、当分の間この申出はできないことになります。

上記のような登記を資格者代理人(司法書士等)が代理して行う場合には、当該資格者代理人が非表示申出を代理して行うことが可能です。非表示措置の終了申出も同様です(通達4頁ほか、パブコメ34)。

オンラインによる申出も可能です(通達9頁)。

非表示申出の費用

DV被害者である代表取締役の住所非表示措置申出の費用が、無料である(令和4年8月25日民商第411号通達)ことから、今改正の非表示措置も無料(登録免許税など不要)で実施されるものと予想しています(パブコメ4参照)。

所定の書面を添付すること

下記区分に応じた添付書類が必要です(規則31の3Ⅰ)。

|

上場会社である株式会社 |

上場会社以外の株式会社 | |

|

最 初 の 申 出 |

|

以下⑴から⑶までの書類すべて

|

|

申 出 の 更 新 |

|

代表取締役の住所が変更しない限り、重任登記の際には、自動更新。ただし ①既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所変更登記をする場合 ②代表取締役等住所非表示措置の対象となる代表取締役等を追加する場合 以下⑵の書類のみ要する。

|

【1】具体例としては「上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等が該当」し「この書面の当該株式会社の代表取締役等による奥書等は不要」とされた(通達3頁)。

【2】次の書類のいずれかです。

- 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面【2-2】

- 資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面【2-3】

【2-2】 本店宛てに「配達証明書と併せて当該株式会社の商号及び本店所在場所が送付先として記載された郵便物受領証の添付を要し、当該配達証明書及び郵便物受領証に記載された当該株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合には、代表取締役等住所非表示措置を講ずることはできない(通達3頁(ア))。」

したがって、個人名を併記しないと郵便物が届かない状況であれば、【2-3】の資格者代理人方式による他ないと思われます。

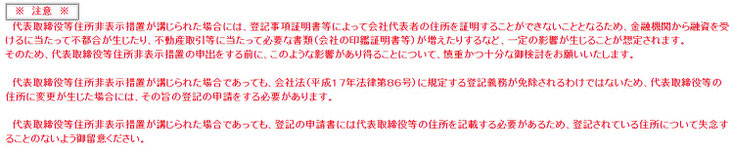

【2-3】資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面の記載例は、以下のとおりです(通達別紙様式1)。職印の押印が必要です(職印証明書の添付要否については通達に記載がありません。)。

【3】具体例として次のものが挙げられています(通達4頁)。

住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、当該代表取締役等の氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書、運転免許証や個人番号カード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したもの。

また、次の点に対する注意事項が挙がっています(通達4頁)。

「なお、これらの証明書が代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書に添付されている場合には、当該申出のための改めての添付は要しないものとされているが、当該登記の申請で登記される代表取締役等の住所については、これらの証明書に記載されている住所と合致することを要する。」

【4】具体例として次のものが挙げられています(通達4頁)。

- 申出と併せて行う登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士又は司法書士法人に限られる。)が犯収法第4条第1項の規定に基づき確認を行った本人特定事項の証明書が例示されているところ、同法第6条の規定に基づき作成及び保存される確認記録(同条第1項に規定する「確認記録」をいう。)の写しがこれに該当する。

- 本人特定事項についての当該株式会社の代表取締役等の供述を記載した書面であって当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において公証人法(明治41年法律第53号)第58条の2第1項の認証を受けたもの

- 公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条の4第1項の規定に基づき申告した本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(当該申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る。)

株式会社が一定期間内(申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度)において、実質的支配者の保管の申出(商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則187号)第7条に規定する実質的支配者情報一覧の写しの交付又は同告示第2条の申出)がされており、かつ、その旨が当該登記の申請書に記載されている場合には、本人特定事項を証する書面の添付は要しません(規31の3Ⅰ①ハ)。

実質的支配者本人特定事項を証する書面の添付提出を求める趣旨は、消費者被害対策として、会社の実質的支配者が本来の行為者である場合において、被害者等がその責任を追及することを可能とするためとのことです(パブコメ15)。

登記官による調査

登記官は、非表示措置を講じるために必要であると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができます(規31の3Ⅵ)。

非表示申出又はその添付書類に不備があった場合

補正の機会を付与することを想定しています(パブコメ30)。

登記官による措置

登記官は、非表示措置の申出が適当と認めるときは、非表示措置を講じます(規則31の3Ⅱ)。

「申出が規則第31条の3第1項に規定する要件を満たしていることをもって、当該申出が適当と認めて差し支えない。(通達6頁)」

申請書類つづり込み帳

「住所非表示措置申出書類つづり込み帳」に申出書とその添付書類をつづり込みます(規34)。この「つづり込み帳」は、利害関係人による閲覧請求の対象となります。

「代表取締役等住所非表示措置の申出は、・・・登記の申請と同時に行うこととされたため、その添付書類については当該登記の申請書と併せて申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。また、規則第31条の3第1項第1号ハただし書に基づき本人特定事項を証する書面の添付が省略さた場合には、登記官は、登記所に保管されている当該申出をした株式会社の実質的支配者情報一覧の写しを作成の上、併せて申請書類つづり込み帳につづり込むものとする(通達9頁「7書類の保存」)。」

この記事の「第三者が非表示の代表取締役住所を確認する方法」で詳しく説明します。

司法書士のコラム

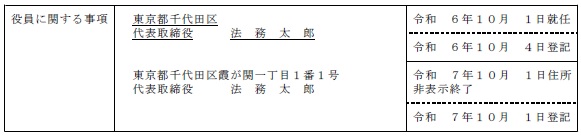

非表示後の登記情報(イメージ)

法務省HPで公開されているイメージは下記のとおりです。

現行の登記情報

| 役員に関する事項 | 取締役 甲 野 太 郎 |

|

東京都大田区東蒲田二丁目3番1号 代表取締役 甲 野 太 郎 |

|

|

監査役 乙 野 次 郎 |

非表示措置後の登記情報

| 役員に関する事項 | 取締役 甲 野 太 郎 |

|

東京都大田区 代表取締役 甲 野 太 郎 |

|

|

監査役 乙 野 次 郎 |

- 代表取締役等の住所の全部が非表示となるわけではありません。

- 代表取締役等の住所は最小行政区画【1】までしか記載されません。

- 代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。

- 同一氏名の代表取締役2名がいる場合において、最小行政区画以下を非表示にすることによって区別がつかなくなるときには、生年月日を記載する(パブコメ40)。

【1】市区町村まで(東京都と政令指定都市は区まで)記載されます。「行政区画を表示することにより、会社の事務所がないときの会社の普通〔裁判〕籍が明らかになるとともに、代表取締役等の特定に資するものと考え」たためです(パブコメ42。民事訴訟法4Ⅳ参照。〔〕はコラム筆者が付記。)。

下記は、法令パブコメを読み込んだ後に、私が作成したイメージです。

(通達別紙記録例にも、同様の記録例⑷が掲載されています。)

重任登記のみ

重任登記+非表示申出

甲野太郎さんの重任前の住所が消えないことがポイントです(通達別紙記録例1⑷~⑹もご参照ください。)。

登記所は、非表示措置の申出を受けた場合には、従前登記された事項(重任前の住所)を閉鎖事項にする可能性があります。この場合「履歴事項全部証明書」を取得しても重任前の住所は当該証明書には表示されません。ただし「閉鎖事項全部証明書」を追加で取得すれば表示されます。そして、この「閉鎖事項証明書」も利害関係人でなくても誰でも取得可能です。

非表示措置の終了

次の場合には、非表示措置が終了し(規則31の3Ⅳ)、代取住所が再度表示されます。

- 非表示措置が講じた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があったとき【1】【2】

- 当該株式会社が本店所在場所に実在すると認められないとき【3】。ただし、登記記録が清算結了等により閉鎖されている場合は、非表示を終了させない(通達7頁。注釈【5】も参照。)。

- 上場会社であった株式会社が上場会社でなくなったと認められるとき(ただし、株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く)【4】

- 閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき(ただし、株式会社から当該事由がある旨の申出があった場合を除く)【5】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

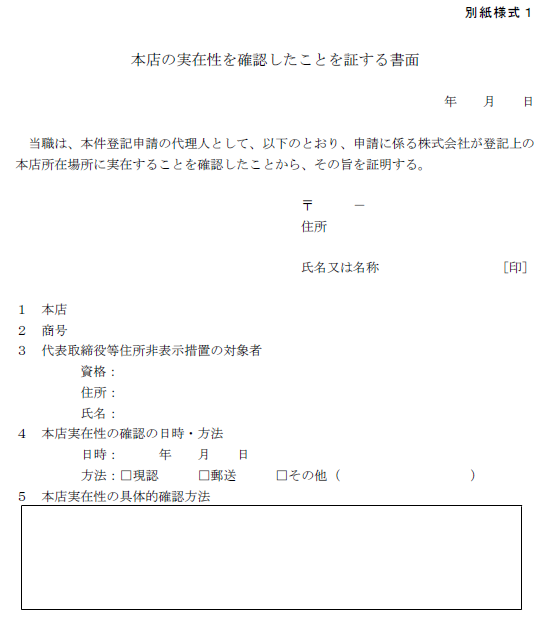

【1】非表示措置終了の申出は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。

単独で行う場合の申出書は下記「別紙様式2」の通りです(通達別紙様式2)。

登記申請と同時に行う場合に限り、オンラインによる「非表示措置の終了申出」が可能です(通達9頁)

【2】非表示措置を希望しない申出書の注意事項(規31の3Ⅴ)

- 非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名・住所を記載する。

- 株式会社の届出印を押印する。

【3】「実在すると認められないとき」の具体的判断基準は、通達によって明らかにされます(パブコメ38)。この記事の「第三者からの情報提供を契機とする非表示措置の終了」をご参照ください。

【4】上場会社でなくなった場合、金融商品取引所を通じた会社情報の公開が担保されないことから、終了の要件としています(パブコメ43)。「上場会社でなくなったと認められるときとは、株式の譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記が申請されたとき等が該当する(通達8頁)。」

【5】「代表取締役等住所非表示措置が講じられた登記記録が閉鎖され、又は代表取締役等の登記事項が退任等により現に効力を有しないこととなった場合においても、代表取締役等住所非表示措置は終了させない。(通達6頁)」ところ、実務では清算結了後に財産が発見された等の理由から清算手続をやり直さなければならないこともあり、非表示措置会社が解散清算する場合に、非表示措置が講じられたままであると清算手続のやり直しに支障をきたしかねないという指摘を踏まえて、追加された条項とのことです(パブコメ17)。

「『閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき』とは、第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合などが該当する(通達8頁)」

登記官による調査

- 登記官は、非表示措置を終了するために必要であると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができます(規31の3Ⅵ)。

- 登記官からの連絡方法について「携帯番号等の連絡先に直接連絡するのが合理的であり、これらの連絡を試みることによっても連絡が取れない場合には、速やかに非表示措置を終了させるべきである」との意見については、法務省は、消極的(パブコメ37参照)。

- 消費者被害対策が十分図られるような運用に努めてまいります(パブコメ39)。

非表示措置が終了されることとなる者の同意書等は不要。

- 代表者以外の者で非表示措置がされている者がいる場合に、非表示措置終了について当該役員の同意を証する書面は不要です。非表示措置の申出主体が当該会社としているからです(パブコメ31)。このパブコメは、代取が2名以上いる場合の登記申請人以外の代取

や、特例有限会社の代取でない取締役、監査役を想定していると思われます。

特例有限会社の取締役、監査役には非表示措置を適用しないことが明示されました(通達2頁)ので、訂正いたしました。

第三者からの情報提供を契機とする非表示措置の終了

第三者からの情報提供を契機として登記官が代表取締役等住所非表示措置を終了する場合の手続について、通達で明らかにされました(通達7頁)。

| 右以外の方からの情報提供 | 弁護士又は認定司法書士からの情報提供 |

|

|

【1】当該弁護士等が「原本と相違がない」旨を記載した写しの提出でも差し支えない。

【2】資格証明書について原本が提示された場合には、登記官は、当該弁護士等の了解を得て、これらの書面の写しを作成し保存する。

- 立証の程度や、審査期間についても詳細が知りたいところです。

- 本制度は詐欺業者等に悪用される可能性があるため法令違反により処分を受けた株式会社などに対して処分後に非表示措置が取り消される方策は、今後の参考とします(パブコメ33)。現時点ではそのような方策は予定していないとのことです。

- 登記官の調査結果に基づき、株式会社が本店所在場所に実在すると認められないときには、その旨を登記情報のうち「本店」欄にも反映させるべきとの意見には、今後の参考とします(パブコメ41)。現時点ではそのような方策は予定していないとのことです。

非表示措置終了による登記

「会社自身が非表示措置終了の申出をした場合」と「第三者申出による場合」とで差異はない。

登記簿からは判別できない。

この点も、安易に非表示措置を採用しない方が良い理由になりそうです。

第三者が非表示の代表取締役住所を確認する方法

「閲覧しようとする部分」について「利害関係を明らかにして」登記簿の附属書類の閲覧をすることによって確認できます(商業登記規則21)。

なお「閲覧」は言葉どおり見るだけであって、スマホやカメラで撮影することはできますが、閲覧した内容を何等かの証明書にしてもらうことはできません【1】。

閲覧を申請するのは、申請書類つづり込み帳であって、非表示措置申出等つづり込み帳ではありません【2・3】。

法務局は「当該住所が記載されている部分を塗抹するなどの特段の対応」はせず閲覧させます(通達9頁「8 登記簿の附属書類の取扱い」)。

| 商業登記規則第21条(附属書類の閲覧) | |

|

|

| 商業登記規則第32条(閲覧) | |

|

|

【1】したがって、非表示措置を採用した会社の社長が自ら閲覧をして、それを取引先等に提出しても証明力は低いものと言わざるを得ません。公証人に閲覧してもらい「事実実験公正証書」を作成してもらうことは可能かもしれませんが、それなりのコストが掛かります。

【2】「代表取締役等住所非表示措置の申出は、・・・登記の申請と同時に行うこととされたため、その添付書類については当該登記の申請書と併せて申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。また、規則第31条の3第1項第1号ハただし書に基づき本人特定事項を証する書面の添付が省略さた場合には、登記官は、登記所に保管されている当該申出をした株式会社の実質的支配者情報一覧の写しを作成の上、併せて申請書類つづり込み帳につづり込むものとする(通達9頁「7書類の保存」)。」

【3】非表示措置申出等書類つづり込み帳につづられるのは、結局「非表示を希望しない」旨の申出書だけかもしれません。

「代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出に関する書類(添付書面を含む。)については、住所非表示措置申出等書類つづり込み帳につづり込むものとされた(規則第34条第3項第7号の2)。(通達9頁「7書類の保存」)」

「住所非表示措置申出書類つづり込み帳」は、利害関係人による閲覧対象となる「登記簿の附属書類(規則21)」といえるのか?

代表取締役等住所非表示措置の申出に当たって添付された実質的支配者を証する書面等については、当該書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者は、利害関係を有する部分を登記簿の附属書類として閲覧することが可能です(パブコメ15、26)。

もっとも「代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出に関する書類(添付書面を含む。)については、住所非表示措置申出等書類つづり込み帳につづり込むものとされた(規則第34条第3項第7号の2)。(通達9頁「7書類の保存」)」

非表示実施後の会社登記の注意点

会社登記申請書には、これまで通り代表取締役住所の記載必要(省略不可)

代表取締役等の住所が変わった場合

代表取締役の住所変更登記が必要です。

「会社法第915条第1項に規定する登記の義務を免れるものではない(通達9頁)」

必要に応じて、非表示措置を再度申し出る必要があります(規則31の3Ⅲ)。

既に非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一の住所を登記するとき

非表示措置は継続されるため、非表示措置の申し出は不要です(規則31の3Ⅲ)。

既に非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と異なる住所を登記するとき

非表示措置は継続されないため、必要に応じて、非表示措置の申し出が必要です(規則31の3Ⅲ)。

同姓同名の代表取締役等がいる場合において非表示措置によって、区別が付かなくなるときには、生年月日の登記も必要。

パブコメ40を参照。

上場会社が上場廃止をする場合、株式の譲渡制限を設ける場合

非表示措置は終了されるので、必要に応じて、再度非表示措置の申出が必要になります(規則31の3Ⅳ②)。

よくある誤解

非表示措置の代表取締役等の住所は、銀行業や法律職に限って公開されるものではありません。

会社に対し、法律上の利害関係を有する者は、登記簿の附属書類の利害関係を有する部分を閲覧することによって代取住所の確認が可能となるものです(規則21、パブコメ8、15、26)。

業種や職種によって開示されるわけではありませんので、ご注意ください(パブコメ10,11,13)。

非表示措置を採用した会社自身が、自社の登記事項証明書等の交付請求をした場合においても、代表取締役住所が表示されるわけではありません(パブコメ16)

登記官が非表示申出を適当と認めない(規則31の3Ⅰ)ときとは?

必要な書面が添付されるなど、規定された要件を充たしているかの観点から判断することを想定しており、登記官による恣意的な運用は想定されません(パブコメ14)。

「申出が規則第31条の3第1項に規定する要件を満たしていることをもって、当該申出が適当と認めて差し支えない(通達6頁)。」

退任した過去の代表取締役の住所も非表示とされるのか?

代表取締役等住所非表示措置の対象は、併せて申請される登記において記録される住所に限られます(パブコメ8)とあり、商業登記規則31の3Ⅳ括弧書きからも、非表示にはなりません。

(パブコメ12、36)。

一方「いったん非表示措置が講じられた登記記録が閉鎖され、又は代表取締役等の登記事項が退任等により現に効力を有しないこととなった場合においても、代表取締役等住所非表示措置は終了させない(通達6頁)。」

既に抹消事項となっている代表取締役の(過去の)住所も非表示とされるのか?

代表取締役等住所非表示措置の対象は、併せて申請される登記において記録される住所に限られます(パブコメ8)とあり、商業登記規則31の3Ⅳ括弧書きからも、非表示にはなりません(通達別紙記録例。パブコメ36)。

非表示措置を実施した場合でも、会社印鑑証明書を提出すれば補完されるのではないか?

-

会社の登記は、目に見えない「会社」と実在する「代表取締役個人」とを①代表取締役の氏名と②代表取締役の住所という2つの情報で紐付けています。同姓同名の人は多く存在しても、同姓同名の人が同じ住所に存在していることは、まず考えられないためです。そこで、ある個人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と、会社登記に記載された①氏名と②住所が一致すれば、「ある個人」が「当該会社の代表取締役」であると証明できることになるのです。

一方、非表示措置を採用した会社は、会社印鑑証明書を登記事項証明書とセットで提出することで、登記事項証明書を補おうとすることが考えられます。しかし、会社印鑑証明書には代表取締役の生年月日の記載はありますが、住所の記載はありません。したがって、非表示措置を施された会社が、登記事項証明書と会社印鑑証明書を提出することで、代表取締役住所が全部記載された登記事項証明書の代替となるか否かは、取引相手次第ということになります。 - この点、法務省も(非表示措置を採用するのは)「登記事項証明書等に行政区画以外の代表取締役等の住所が記載されないことで、当該会社の取引に支障のない場合に申し出ることを想定している」としています(パブコメ35)。

- なお、会社の印鑑証明書に代表取締役住所も表示すべきではないかとの意見に対し、仮に実現する場合には、大規模なシステム改修が想定されますが、今後の参考とさせていただきます(パブコメ9)。

非表示措置申出後、法務局は、代取の住所を持っているのか?

当初「非表示措置申出後は、法務局自体が、代表取締役の住所を保持しなくなるから、代表取締役自身が請求しても登記事項証明書には、代表取締役住所が表示されないものだ」と考えておりました。大した根拠もなく。。。

そして、SNS上で「法務局も持っている情報は、過去の登記申請書だけになる模様です。」と呟いたところ・・・大先輩から「登記はされるから登記官だけは見られるが、登記官以外には表示されない、のではないですか?そうでないと、規則で法律を覆すことになりません?」と突っ込みを受けました。

再度調べてみると、大先輩がおっしゃる通りです。その根拠は次のとおりです。

- 登記事項証明書に関する商業登記規則31条の3本文第1文「住所が記録される【登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に】・・・記載しない措置・・・」

- 登記情報に関する電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則1条の2第1項2号の2「【商業登記簿・・・に記録されている】登記情報のうち、・・・代表取締役等住所非表示措置が講じられることとなるもの」

佐藤大輔の私見(貴社はどうすべきか?)

-

私自身が経営する株式会社では非表示措置を採用しません。また、私の「顧問先企業」「関与先企業」が、非表示措置の申出を依頼してきた場合には、全力で止めると思います。

- まず、常日頃、銀行融資と本人確認の対象となる「不動産会社」は、非表示にすべきではありません。

- 代表取締役住所を非表示にすると、胡散臭い会社だと思われる可能性もあります。実際、胡散臭い会社は代表取締役住所を非表示にしようとするでしょう。

- 予想外のデメリットであって、誰も想像しなかったレベルのものもあるかもしれません。

- それ以外の会社には、意外とデメリットはないかもしれません(わかりません。)。

-

貴社自身が、実験的に採用して、制度の善し悪しを判断するというなら、お止めしません。「貴社自身の申出による非表示の終了登記」と「第三者からの申出による非表示の終了登記」は、なされる登記が全く同じです。実験的な採用は見送った方が無難です。

結局、実際に運用が始まってみないと、是非は分かりません。SNS等で非表示にした会社の阿鼻叫喚を見ることになるのか、ならないのか。令和6年10月1日の施行後、このコラムを追記していきたいと思います。