- 起業支援(会社団体の設立運営支援)・スタートアップ支援

- 司法書士による顧問契約のご紹介

- 従業員支援プログラム(EAP)

- 法務部門支援

- 企業法務の種類と担当専門家

- コンプライアンス経営を支援

- ビジネス(事業目的)の適法性の調査方法(グレーゾーン解消制度、ノーアクションレター制度、新技術等実証制度、新事業特例制度)

- 【図解】不正競争防止法

- 【図解】景表法(不当景品類及び不当表示防止法)➊不当表示禁止

- ステルス・マーケティング規制(ステマ規制、景表法関連)

- 【図解】独禁法・下請法

- 【図解】フリーランス保護法

- 【インサイダー取引規制】上場株式を売買する場合のほか、上場企業から受注する場合にも要注意

- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➊前払式支払手段(前払式証票)

- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➋資金移動業

- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➌電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、為替取引分析業、資金清算業

- 【図解】個人情報保護法➊個人情報の種類

- 【図解】個人情報保護法➋個人情報種類ごとの規制

- 【図解】個人情報保護法➌第三者提供・委託・共同利用の区別

- 内部通報者を保護する公益通報者保護法

- セミナー参加者の募集をウェブ上で行なうときの注意点

- DMするときに気をつけるべきオプトイン(特定電子メール法)

- 会社役員間の利益相反取引「見分け方」と「具体的な対応方法」

- 手形の基礎知識

- 取引先等の信用チェック(決算書編)

- 取引先等の信用チェック(登記簿編)

- 契約書作成・精査

- 契約締結方法ごとのリスクと改善策

- 電子契約によるリスクと改善策

- 公正証書や書面など様式が決まっている契約の類型

- 確定日付の効力と要件(契約書には確定日付があった方が良いのか?)

- 法務部員が知っておくべき「二段の推定」とは?!

- 契約の成立時期【申込と承諾】民法の原則と商法・電子消費者契約法による例外

- 印紙税法の基本と間違いやすいポイント

- 契約不適合責任【図解民法改正】

- 約款(規約)と契約の違い/ 約款と定型約款の違い【図解民法改正】

- 契約書における「損害賠償」の定め方

- 業務委託契約とは何か?事業者がキッチリ区別すべき請負契約と委任契約

- 販売提携契約:提携の中身は売買・仲介・代理・取次のどれでしょうか?また、販売店・特約店・代理店・取次店・協力店の違いは何でしょうか?

- 事業者が理解しておくべき「リース契約」

- 根保証契約【図解民法改正】2020.3.31以前締結契約

- 根保証契約【図解民法改正】2020.4.1以降締結契約

- 債務承認弁済契約書に収入印紙は必要か?!

- 領収書(受取証書)の交付を求められたときの対応

- 消滅時効・時効管理【図解民法改正】

- 消滅時効が完成していると思っていた債務が実は時効完成していないケース~民間同士の貸借で「期限の利益喪失約款がない場合」や「約款があっても一括請求を受けていない場合」にご注意

- 企業秘密(営業秘密)の保護

- 秘密保持契約書NDA

- 個人情報の保護Ⅰプライバシーポリシー・個人情報保護方針

- 会社が書類の提出を求められたときの対応(はじめに)

- 定款提出を求められたときの対応◎当社の定款はどこにあるのか?

- 定款提出を求められたときの対応➊定款見直し、紛失定款再現サービス

- 定款提出を求められたときの対応➋定款再入力&WORDデータ化サービス

- 定款提出を求められたときの対応➌定款データ保管サービス

- 司法書士に定款変更を依頼したのに、手元の定款原本が変更されていないときの対応

- 帳簿や決算書の閲覧を求められたときの対応

- 株主名簿管理の重要性

- 株主名簿の提出を求められたときの対応

- 特殊事情(株主総会欠席、議案への反対、相続、株主権行使代表者、自己株など)があるときの株主リストの記載方法

- 株式譲渡承認請求への対応

- 自己株式取得(総株主から買取)の手続と注意点

- 自己株式取得(特定株主から買取)の手続と注意点

- 自己株式取得の財源規制(会社が株主から自社株を買い取るときの規制)

- 株式への質権設定を請求された会社の対応

- 株式を質入れする株主(会社)側のリスク

- 株券の善意取得、株券の喪失登録

- 株式の相続・株主権行使代表者

- 単独株主権・少数株主権まとめ一覧

- 分散株主整理

- 株式持ち合い(相互保有株式)によって制限されることと、持ち合い解消のルールはあるのか?!

- 上場会社の株式事務(株式等振替制度)

- 剰余金の配当に関する規制

- 労働に関する法律一覧【図解】

- 労働時間の原則と例外(時間外労働協定〔36協定〕、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制)

- 退職金・退職慰労金・弔慰金

- 役員退職慰労金の決定方法

- 知的財産権(著作権・実用新案権・特許権・意匠権・商標権など)

- 内部統制システム(コーポレートガバナンス)構築支援

- 株主総会・取締役会など運営支援

- 組織再編(会社分割・合併・組織変更・株式移転など)

- 会社・法人の事業承継

- M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)

- 会社や法人の登記

- 医療法人その他医療機関の登記

- 企業・事業者の資産管理・運用

- 会社の再生・倒産(負債が大きい会社)

- 会社の通常解散(負債が少ない会社の休業・廃業・解散)

- セミナー講師

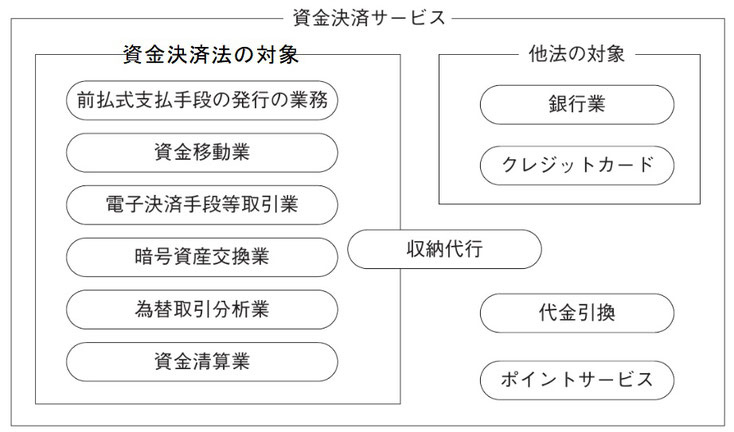

【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➌電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、為替取引分析業、資金清算業

これまでは、銀行以外の事業者は、送金サービスを行うことは認められていませんでした。

ところが、情報技術の発達(フィンテック※)と、多様な送金手段へのニーズの高まりに伴って、銀行以外の事業者も送金サービス業を行えるよう「資金移動業」が認められるようになりました。

この記事では、「資金決済法」の「資金移動業者以外の業者」に対する規制を解説します。

※ フィンテック=FinTech=Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語です。

〔凡例〕この記事では、次のとおり略記します。

- 資金決済法:資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

- 資金決済令:資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)

- 移動府令:資金移動業者に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十九号)

- 出資法:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)

資金決済法は、何を定めた法律なのか?

資金決済法は、次の二つのことを定めています。

|

施行時期や改正時期

- 1932(昭和7)年10月(旧)商品券取締法施行

- 1990(平成2)年10月(旧)前払式証票規制法施行

- 2010(平成22)年4月1日「資金決済に関する法律」施行(前払式支払手段にサーバ型電子マネーを追加。資金移動業の創設)。

同法の施行に伴い「前払式証票の規制等に関する法律(前払式証票規制法)」は廃止。 - 2017年 改正資金決済法施行(仮想通貨交換業の創設)

- 2018年 改正銀行法施行(電子決済等代行業の創設)

- 2020年 改正資金決済法施行(「仮想通貨」から「暗号資産」に変更。利用者資産の原則オフライン管理など)

- 2021年 改正資金決済法施行(資金移動業の3類型化)

- 2023年 改正資金決済法施行(電子決済手段等取引業の創設。高額電子移転可能型前払式支払手段制度を導入)

電子決済手段等取引業

「電子決済手段」とは

次の3種類を電子決済手段といいます(資金決済法2Ⅴ)。

|

【1】「通貨建資産」とは、次のいずれかに該当する資産です(資金決済法2Ⅶ)。

- 円若しくは外国通貨をもって表示されている資産

- 円若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるものが行われることとされている資産

【2】「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう(資金決済法2Ⅸ)。

|

資金決済法第2条(定義) ※5項のみ抜粋 |

|

|

5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。) 二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。) 三 特定信託受益権 四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの |

|

「電子決済手段等取引業」とは

電子決済手段の発行者(銀行・信託会社等)と利用者との間に立ち、以下の行為を行う仲介者のこと(資金決済法2Ⅹ)。

金融庁HP「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」最終アクセス250320には、登録を受けた「電子決済手段等取引業者」が掲載されています。 |

| 資金決済法第2条(定義) ※10項、11項を抜粋 | |

|

10 この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。

一 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換 二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理 三 他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。 四 資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。 イ 当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。 ロ 為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。 11 この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。 |

|

「電子決済手段等取引業者」とは

1.下記参入要件を満たしたうえ、

- 株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社)(資金決済法62の6Ⅰ①)

- 業務を適正かつ確実に遂行できる財産的基礎(資金決済法62の6Ⅰ③)

- 業務を適正かつ確実に遂行できる体制構築(資金決済法62の6Ⅰ④)

- その他(資金決済法62の6Ⅰをご参照)

2.内閣総理大臣の登録を受け(資金決済法2、同62の3)、

3.下記義務を負い、

- 情報安全管理措置(資金決済法62の10)

- 委託先に対する指導(資金決済法62の11)

- 利用者の保護等に関する措置(資金決済法62の12)

- その他(資金決済法62の13以下をご参照)

4.下記監督を受ける。

- 事業年度ごとに内閣総理大臣に対して報告書を提出(資金決済法62の19)

- 立入り検査(資金決済法62の20)

- 業務改善命令(資金決済法62の21)

- 登録取消し等(資金決済法62の22)

- 監督処分は公告される(資金決済法62の24)

暗号資産交換業

「暗号資産」とは

かつて「仮想通貨」と呼ばれていたものを、現在では「暗号資産」といいます。

現に、資金決済法においても、「仮想通貨」の規定は、2020年法改正により、すべて「暗号資産」と言い換えられました。

| 資金決済法第2条(定義) ※14項を抜粋 | |

|

14 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの |

|

「暗号資産交換業」とは

|

一般的には「仮想通貨取引所」として知られています。 金融庁HP「⑸ 暗号資産に関する相談事例及びアドバイス等」最終アクセス250320には、登録を受けた暗号資産交換業者が掲載されています。 |

| 資金決済法第2条(定義) ※15項、16項を抜粋 | |

|

15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。

一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換 二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理 三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。 四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。 16 この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。 |

|

「暗号資産交換業者」とは

1.下記参入要件を満たしたうえ、

- 株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社)(資金決済法63の5Ⅰ①)

- 業務を適正かつ確実に遂行できる財産的基礎(資金決済法63の5Ⅰ③)

- 業務を適正かつ確実に遂行できる体制構築(資金決済法63の5Ⅰ④)

- その他(資金決済法63の5Ⅰをご参照)

2.内閣総理大臣の登録を受け(資金決済法2、同63の2)、

3.下記義務を負い、

- 情報安全管理措置(資金決済法63の8)

- 委託先に対する指導(資金決済法63の9)

- 広告する場合における義務(資金決済法63の9の2)

- 利用者の保護等に関する措置(資金決済法63の10)

- その他(資金決済法63の11以下をご参照)

4.下記監督を受ける。

- 事業年度ごとに内閣総理大臣に対して報告書を提出(資金決済法63の14)

- 立入り検査(資金決済法63の15)

- 業務改善命令(資金決済法63の16)

- 登録取消し等(資金決済法63の17)

- 監督処分は公告される(資金決済法63の19)

為替取引分析業

「為替取引」とは

「為替取引」の定義については、記事「【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➋資金移動業」をご参照ください。

ザックリ説明しますと「為替取引とは、他人のお金を送金すること」です。

「為替取引分析業」とは

複数の金融機関等の委託を受けて、為替取引について下記のような分析等を行う(資金決済法2ⅩⅧ)。

|

| 資金決済法第2条(定義) ※18項、19項を抜粋 | |

|

18 この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一 当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。 二 当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。 三 当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。 19 この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。 |

|

「為替取引分析業者」とは

1.下記参入要件を満たしたうえ、

- 取締役会、監査役会設置の株式会社又は一般社団法人(資金決済法63の25Ⅱ)

- 定款、業務方法書が法令に適合し、かつ、業務の適正確実な遂行に十分(資金決済法63の25Ⅰ①)

- 財産的基礎を有し、為替取引分析業の収支見込みが良好(資金決済法63の25Ⅰ②)

- 人的構成が業務の適正確実な遂行が可能な知識経験、かつ、十分な社会的信用(資金決済法63の25Ⅰ③)

- その他(資金決済法63の25Ⅰをご参照)

2.大臣の「許可」を受け(資金決済法2ⅩⅨ、同63の23)、

3.下記義務を負い、

- 他業禁止(資金決済法63の27)

- 委託禁止(資金決済法63の28)

- 業務方法書の制定と遵守(資金決済法63の29)

- 情報の適切管理(資金決済法63の30)

- 秘密保持義務(資金決済法63の31)

4.下記監督を受ける。

- 定款又は業務方法書を変更しようとするときは大臣の認可(資金決済法63の32)

- 事業年度ごとに大臣に対して報告書を提出(資金決済法63の34)

- 立入り検査(資金決済法63の35)

- 業務改善命令(資金決済法63の36)

- 登録取消し等(資金決済法63の37)

資金清算業

「資金清算業」とは

| 資金決済法第2条(定義) ※20項、21項を抜粋 | |

|

20 この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。 21 この法律において「資金清算機関」とは、第64条第1項の免許を受けた者をいう。 |

|

| 資金決済法第64条(資金清算機関の免許) | |

|

|

「資金清算機関」とは

1.下記参入要件を満たしたうえ、

- 取締役会、監査役(監査等委員会、指名委員会等)、会計監査人設置の株式会社又は一般社団法人(資金決済法66Ⅱ)

- 定款、業務方法書が法令に適合し、かつ、業務の適正確実な遂行に十分(資金決済法66Ⅰ①)

- 財産的基礎を有し、資金清算業の収支見込みが良好(資金決済法66Ⅰ②)

- 人的構成が業務の適正確実な遂行が可能な知識経験、かつ、十分な社会的信用(資金決済法66Ⅰ③)

- その他(資金決済法66Ⅱをご参照)

2.大臣の「免許」を受け(資金決済法2条21項、同64)、

3.下記義務を負い、

- 他業禁止(資金決済法69)

- 内閣総理大臣の承認を得て、一部の業務委託が可能(資金決済法70)

- 業務方法書の制定と遵守(資金決済法71)

- 未決済債務等の決済(資金決済法73)

- 秘密保持義務(資金決済法74)

4.下記監督を受ける。

- 定款又は業務方法書を変更しようとするときは内閣総理大臣の認可(資金決済法76)

- 資本金の額等の変更があったときは遅滞なく内閣総理大臣への届出(資金決済法77)

- 事業年度ごとに大臣に対して報告書を提出(資金決済法79)

- 立入り検査(資金決済法80)

- 業務改善命令(資金決済法81)

- 登録取消し等(資金決済法82)

参考文献等

以下の文献等を参照しました。

- 金融庁事務ガイドライン「第三分冊:金融会社関係>14.資金移動業者関係」最終アクセス250319

- 金融庁パンフレット「新たな資金決済サービス」最終アクセス250318発行日すら記載がない古い資料です。

- 金融庁パンフレット「金融庁説明資料(近年の資金決済制度の動きについて)」2023.5.24/最終アクセス250318

- 一般社団法人日本資金決済業協会HP「資金移動サービスを詳しく知る」最終アクセス250319

- 日本組織内弁護士協会 監修 上野陽子 編集代表 伊藤淳 編 中崎隆 編『Q&Aでわかる業種別法務 キャッシュレス決済』中央経済社/2022

- 高橋康文(編著)堀天子・森毅(著)『新・逐条解説 資金決済法【第2版】』金融財政事情研究会/2023

- 山本飛翔・菅原稔・尾下大介(編著)/スタートアップの法律相談(最新青林法律相談)46/青林書院/2023/142頁以下

- 岡本直也(著)『チェックリストでわかる 実務家・企業のためのスタートアップ法務(サンプル書式ダウンロード特典付)』日本加除出版/2024/247頁以下