- 起業支援(会社団体の設立運営支援)・スタートアップ支援

- 司法書士による顧問契約のご紹介

- 従業員支援プログラム(EAP)

- 法務部門支援

- 企業法務の種類と担当専門家

- コンプライアンス経営を支援

- ビジネス(事業目的)の適法性の調査方法(グレーゾーン解消制度、ノーアクションレター制度、新技術等実証制度、新事業特例制度)

- 【図解】不正競争防止法

- 【図解】景表法(不当景品類及び不当表示防止法)➊不当表示禁止

- ステルス・マーケティング規制(ステマ規制、景表法関連)

- 【図解】独禁法・下請法

- 【図解】フリーランス保護法

- 【インサイダー取引規制】上場株式を売買する場合のほか、上場企業から受注する場合にも要注意

- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➊前払式支払手段(前払式証票)

- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➋資金移動業

- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➌電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、為替取引分析業、資金清算業

- 【図解】個人情報保護法➊個人情報の種類

- 【図解】個人情報保護法➋個人情報種類ごとの規制

- 【図解】個人情報保護法➌第三者提供・委託・共同利用の区別

- 内部通報者を保護する公益通報者保護法

- セミナー参加者の募集をウェブ上で行なうときの注意点

- DMするときに気をつけるべきオプトイン(特定電子メール法)

- 会社役員間の利益相反取引「見分け方」と「具体的な対応方法」

- 手形の基礎知識

- 取引先等の信用チェック(決算書編)

- 取引先等の信用チェック(登記簿編)

- 契約書作成・精査

- 契約締結方法ごとのリスクと改善策

- 電子契約によるリスクと改善策

- 公正証書や書面など様式が決まっている契約の類型

- 確定日付の効力と要件(契約書には確定日付があった方が良いのか?)

- 法務部員が知っておくべき「二段の推定」とは?!

- 契約の成立時期【申込と承諾】民法の原則と商法・電子消費者契約法による例外

- 印紙税法の基本と間違いやすいポイント

- 契約不適合責任【図解民法改正】

- 約款(規約)と契約の違い/ 約款と定型約款の違い【図解民法改正】

- 契約書における「損害賠償」の定め方

- 業務委託契約とは何か?事業者がキッチリ区別すべき請負契約と委任契約

- 販売提携契約:提携の中身は売買・仲介・代理・取次のどれでしょうか?また、販売店・特約店・代理店・取次店・協力店の違いは何でしょうか?

- 事業者が理解しておくべき「リース契約」

- 根保証契約【図解民法改正】2020.3.31以前締結契約

- 根保証契約【図解民法改正】2020.4.1以降締結契約

- 債務承認弁済契約書に収入印紙は必要か?!

- 領収書(受取証書)の交付を求められたときの対応

- 消滅時効・時効管理【図解民法改正】

- 消滅時効が完成していると思っていた債務が実は時効完成していないケース~民間同士の貸借で「期限の利益喪失約款がない場合」や「約款があっても一括請求を受けていない場合」にご注意

- 企業秘密(営業秘密)の保護

- 秘密保持契約書NDA

- 個人情報の保護Ⅰプライバシーポリシー・個人情報保護方針

- 会社が書類の提出を求められたときの対応(はじめに)

- 定款提出を求められたときの対応◎当社の定款はどこにあるのか?

- 定款提出を求められたときの対応➊定款見直し、紛失定款再現サービス

- 定款提出を求められたときの対応➋定款再入力&WORDデータ化サービス

- 定款提出を求められたときの対応➌定款データ保管サービス

- 司法書士に定款変更を依頼したのに、手元の定款原本が変更されていないときの対応

- 帳簿や決算書の閲覧を求められたときの対応

- 株主名簿管理の重要性

- 株主名簿の提出を求められたときの対応

- 特殊事情(株主総会欠席、議案への反対、相続、株主権行使代表者、自己株など)があるときの株主リストの記載方法

- 株式譲渡承認請求への対応

- 自己株式取得(総株主から買取)の手続と注意点

- 自己株式取得(特定株主から買取)の手続と注意点

- 自己株式取得の財源規制(会社が株主から自社株を買い取るときの規制)

- 株式への質権設定を請求された会社の対応

- 株式を質入れする株主(会社)側のリスク

- 株券の善意取得、株券の喪失登録

- 株式の相続・株主権行使代表者

- 単独株主権・少数株主権まとめ一覧

- 分散株主整理

- 株式持ち合い(相互保有株式)によって制限されることと、持ち合い解消のルールはあるのか?!

- 上場会社の株式事務(株式等振替制度)

- 剰余金の配当に関する規制

- 労働に関する法律一覧【図解】

- 労働時間の原則と例外(時間外労働協定〔36協定〕、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制)

- 退職金・退職慰労金・弔慰金

- 役員退職慰労金の決定方法

- 知的財産権(著作権・実用新案権・特許権・意匠権・商標権など)

- 内部統制システム(コーポレートガバナンス)構築支援

- 株主総会・取締役会など運営支援

- 組織再編(会社分割・合併・組織変更・株式移転など)

- 会社・法人の事業承継

- M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)

- 会社や法人の登記

- 医療法人その他医療機関の登記

- 企業・事業者の資産管理・運用

- 会社の再生・倒産(負債が大きい会社)

- 会社の通常解散(負債が少ない会社の休業・廃業・解散)

- セミナー講師

特殊事情(株主総会欠席、議案への反対、相続、株主権行使代表者、自己株など)があるときの株主リストの記載方法

「株主リスト」は、司法書士ではない方にとっては、聞き慣れない言葉だと思いますが、株主名簿のことです。

ただし、貴社の株主名簿を法務局提出用に加工しなければなりません。

この記事では「株主リストの基本」から、「特殊事情があるとき株主リストはどう加工すべきか」についてまで解説しています。

| もくじ | |

|

株主リストの提出が必要な場合

提出が必要な会社法人の種類

下記3種類の会社法人について、会社法人登記を申請する場合、株主リストの提出が必要になることがあります。

- 株式会社(商業登記規則61ⅡⅢ)

- 投資法人(投資法人登記規則3)

- 特定目的会社(特定目的会社登記規則3)

提出が必要な登記の種類

下記2種類の登記について、株主リストの提出が必要になります。

- 登記事項について、株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

- 登記事項について、株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

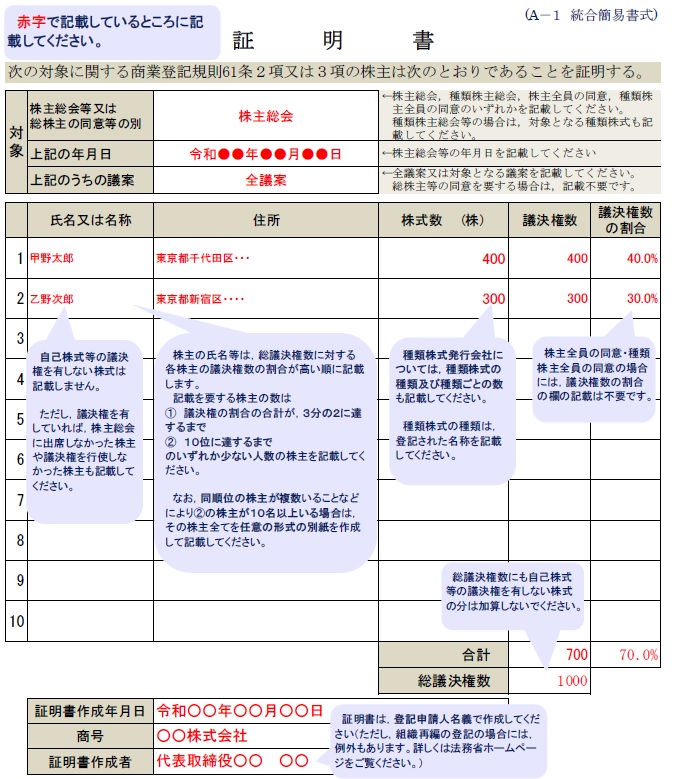

一般的な株主リスト

何番目の株主まで記載するか?

- 議決権数が多い順に記載する。

- 下記のいずれか少ない人数の株主まで記載する。

① 議決権の割合の合計が2/3に達するか、②10位に達するまで

自己株式はどう記載するか?

- 自己株式等の議決権を有しない株式は記載しない。

- 自己株式等は「合計」欄の下の「総議決権数」欄にも含めない。

欠席株主や、議案に反対した株主はどう記載するか?

- 欠席株主も記載する。

- 賛成しなかった株主、議決権を行使しなかった株主も記載する。

種類株は、どう記載するか?

- 種類株式発行会社は、種類株式の種類及び種類ごとの数も記載する。

- 種類株式の種類は、登記された名称を記載する。

普通株の一部を種類株に転換するときは同記載するか?

- 株式数と議決権数の合計は記載する必要はありません。

- 本文は次のとおり記載します。

| 令和年月日付で発行済株式の一部をA種類株式【1】に転換することにつき同意した株主全員の氏名又は名称及び住所、各株主の有する株式の数及び議決権の数は次のとおりであることを証明します。 |

【1】種類株式の名称は、議事録どおりに記載する必要があります。

法務局の書式はどうなっているか?

法務局が公開している書式は下記のとおりです。

下記リンクから書式と記載例をダウンロードできます。

- Excelで見たい場合:書式例Aー1(Excel) / 記載例Aー1(Excel)

- PDFで見たい場合:書式例Aー1(pdf) / 記載例Aー1(pdf)

特殊な事情と株主リスト

株主が株主総会を欠席したとき

株主リストは、出欠表ではないので、欠席株主であっても株主リストに記載が必要です。

株主が議案に対して反対したとき

株主リストは、賛成者一覧ではないので、議案に反対した株主であっても株主リストに記載が必要です。

種類株式があるとき

「種類株式発行会社については,「株式数」欄に,種類株式の種類及び種類ごとの数も記載してください。種類株式の種類については,登記された名称のとおりに記載してください。なお,種類株主総会決議についての株主リストを作成する際には,当該種類の株主のみを記載すれば足ります。」

(以上、法務省HPより)

種類株主総会決議が必要であるとき

「株式の数は,当該種類株式の種類を記載してください。その名称は,登記された名称のとおりに記載してください。」

(以上、法務省HPより)

自己株(金庫株)があるとき

会社が、その会社の株式を自分で保有していること(または保有している株式)のことを自己株式(じこかぶしき)や金庫株(きんこかぶ)といいます。

自己株は、株主総会において議決権を有しません(会社法308Ⅱ)ので、次のとおり処理します。

- 自己株については「氏名又は名称」「住所」「株式数(株)」「議決権数」「議決権数の割合」の各欄に何も記載しません。上に詰めます。

- 下の方にある「総議決権数」欄(「合計」欄の下)にも、自己株の数を除いた議決権数を記載します。

会社の組織再編(合併、分割など)で用いるとき

株主に相続があったとき

株主に相続があったときと一言でいっても、色々な段階があります。

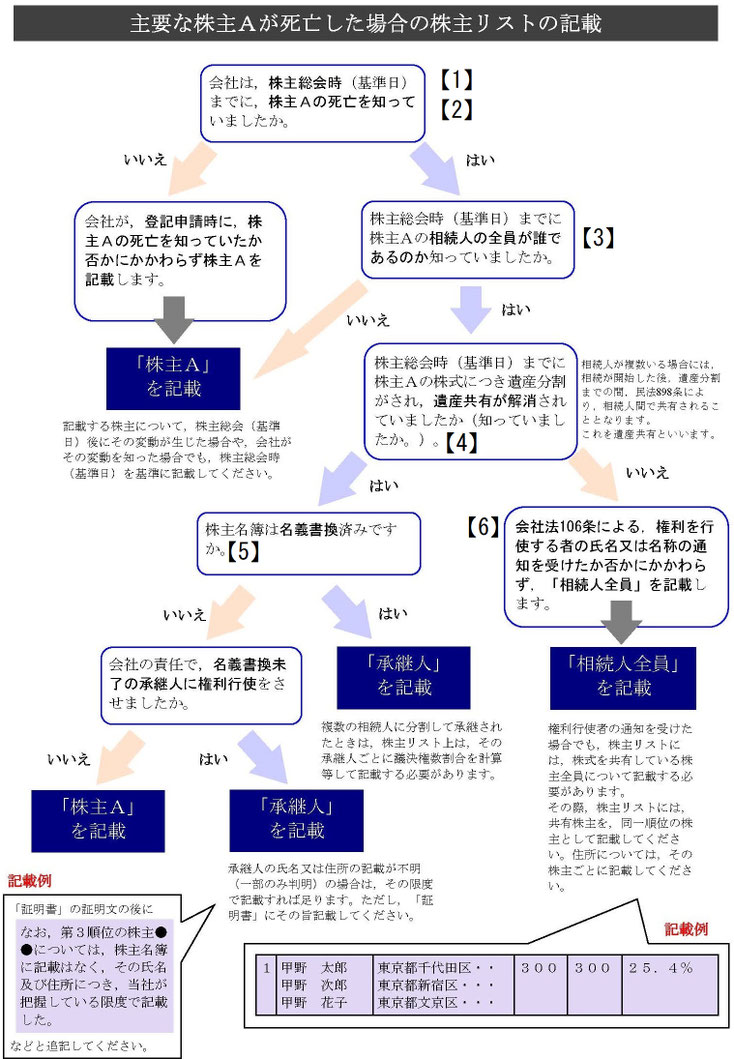

下のフローチャートは、法務省HP「主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載」からダウンロードしたものに、解説を加えたものです。

【1】基準日とは、会社が株主の権利行使を確定するために定める特定の日付です。この日に株主名簿に記載または記録されている株主が、特定の権利を行使できる者として認められます(会社法124条)。

基準日の主な特徴

- 目的:株主総会での議決権行使、配当金の受け取りなど株主権を行使できる株主を確定するために使用されます(会社法124Ⅰ)。

- 設定方法:定款で定めるか、個別に設定して公告することで効力が生じます(会社法124Ⅲ)。

- 期間制限:基準日株主が行使できる権利は、基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法124Ⅱ括弧書き)。

- 公告義務:定款に定めがない場合、基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法124Ⅲ)。

基準日の具体例

- 定時株主総会:多くの会社が定款で「当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。」と定めています。

- 臨時株主総会:中小企業では株主の変動が少ないため、基準日を設定しない(すなわち臨時株主総会当日の株主名簿に記載された株主が臨時株主総会において議決権を有する株主として扱う)ことが多いです。

- 剰余金の配当:多くの会社が定款で「当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主又は登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して剰余金の配当を行う。」と定めています。

【2】会社法は「会社が株主に対してする通知などは、株主名簿に記載された株主の住所にあてて発すれば足りる」と定めています(会社法126Ⅰ)。さらに「会社が、株主名簿に記載された株主の住所に対して発した通知などは、(株主が会社に対して住所変更届け出を失念していたために、株主の手元に届かなかったとしても)通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす」とも定めています(会社法126Ⅱ)。

また、ほとんどの会社はその定款に「当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。」と定めています。

何を申し上げたいかと言いますと、住所変更届や相続開始届は株主の義務で、これを株主が怠った不利益は株主が負ってくださいよということなんです。

【3】「株主Aの相続人の全員が誰であるのか」を会社が知る方法は、次の2つです。

〔方法A〕株主Aの相続人から「株主Aの出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍の謄本すべて」の提出を受ける

〔方法B〕株主Aの相続人から「株主Aについて作成された法定相続情報証明書」の提出を受ける。

〔方法A〕は、貴社において戸籍を読み解く必要があります。戸籍を読み慣れた方が社内にいる場合、または司法書士にチェックを依頼した場合でないと不可能だと思います。戸籍謄本は個人情報のかたまりですので、チェックした後の戸籍の管理も大変です。

一方〔方法B〕は、法務局が戸籍の束をA4用紙1枚程度の証明書にしたものですから、貴社は楽です。

断然〔方法B〕法定相続情報証明書の提出を受けることをお薦めします。なお、法定相続情報証明書について、より詳しく知りたい方は記事「法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。」をご参照ください。

【4】遺産共有が解消されている=「遺産分割協議が成立している」ことを会社が確認するためには、遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)と印鑑証明書の提出を受け、これをチェックする必要があります。会社は、株主Aの相続人に対して「遺産分割協議書のひな形」を交付し、記載させる必要があります。

【5】遺産分割協議書と印鑑証明書を確認できた場合、会社は、株主Aの相続人に対して「名義書換請求書」の提出を求めます。株式の相続手続については、記事「株式・株券の相続手続」もご参照ください。

【6】会社法106条による株主権行使代表者とは、株主Aの相続人全員が、会社に対して「遺産分割協議が成立するまでの間、暫定的に株主権を行使する者」を指定することです。

株主権行使代表者について、より詳しく知りたい方は記事「株式の相続/株主権行使代表者」をご参照ください。

補正指示への対応

株主リストは本来、法人印が必要な書類ではありません。

司法書士は、法人の許可を得て、法人印押印のないものと差し替えることにより対応可能です。

なお、オンライン申請している場合において、補正書にPDFを添付しようとするときは、会社の電子署名が必要です。