- 不動産名義変更・不動産登記

- 売買・不動産取引・決済

- 不動産取引で売買代金を先に支払ってはいけないワケ

- 不動産を売却予定の皆さまへ『司法書士による不動産売却サポート』のご紹介

- 建売住宅と建築条件付土地とは何が違うのですか?!

- 取引相手から「自分で登記する」と言われた不動産売買の当事者の方へ

- 不動産売買(取引)での関西方式・関東方式【まとめ】

- 不動産取引当日(決済当日)欠席するデメリット~業界通の司法書士が解説します。

- 不動産会社(仲介会社)なしで行う不動産取引

- 購入不動産は「新住所か旧住所」どちらで登記すべきか?!

- 同じマンションなのに敷地権付区分建物と敷地権の登記されていない区分建物があるのですが?!

- 認知症の方の不動産売却(行為能力・意思能力)

- 不動産売買契約締結前に、売主の判断能力確認(意思確認)を司法書士にご依頼くださる不動産会社様へ

- 隣地購入前に調べるべき助成金・補助金

- 住宅用家屋証明書:不動産購入時の登録免許税などの軽減

- 評価額0円の土地の登録免許税

- 生前贈与の手続と登記

- 財産分与の登記:離婚のときに簡単に「財産分与」を登記原因として登記してはいけない理由と代替案

- 差押・仮差押の取下書のチェックポイント(司法書士向け)

- 第三者のためにする契約(いわゆる三為契約、新中間省略)の契約実務・取引実務・登記実務

- 共有不動産の処分(贈与・売却・放棄)

- 外国人住民票と外国人登録原票記載事項証明書

- 外国(海外)在住日本人の不動産登記手続(在留証明書・署名証明書)

- 不動産登記簿上の住所非表示措置(DV等被害者の特例)

- 判決による登記(不動産登記請求訴訟)

- 判決による登記(登記引取請求訴訟)

- 抵当権抹消の登記

- 根抵当権抹消の登記

- 解散や破産した抵当権者の抹消登記

- とても古い抵当権の抹消

- 土地区画整理事業(換地)と登記

- 拘置所・刑務所など刑事施設への被収容者(被告人・受刑者など)を登記当事者とする場合の注意点

- 終活TOP●終活とは?元気なうちに始める『終活』

- 終活❶財産管理対策【成年後見】

- 終活❷財産管理対策【家族信託】

- 終活❸揉めさせない対策【遺産分割対策】

- 終活❹相続税対策

- 終活❺個人事業の承継対策

- 終活➏エンディングノート【無料】楽しく作る分冊型

- 終活❼楽しい家系図作成サービス

- 相続手続き・遺産整理など

- 契約書作成・精査

- 外国人の帰化

外国(海外)在住日本人の不動産登記手続(在留証明書・署名証明書)

外国にいらっしゃる日本人の方の不動産登記手続をお手伝いすることが増えました。

外務省のホームページ「在外公館における証明」も分かりやすいですが、手続で必要な書類は、その提出先(役所)によって必要な記載事項が異なります。

不動産登記は、法務局(法務省)に登記申請書を提出して行います。登記は、行政手続きの中でも、最も厳格なものの一つです。そして、司法書士は、登記手続きの専門家です。

この記事では、司法書士が、外国在住日本人の不動産登記手続について解説しています。

- 記事「外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続」もご参照ください。

| もくじ | |

|

不動産登記で必要な「在留証明」

在留証明の役割Ⅰ

在留証明書は、あなたの外国における現住所を証明してくれる書類です。

在留証明の役割Ⅱ(オプション)

オプションで次の事項を証明することも可能です。

- あなたの外国における「過去の住所」から「現住所」までの変遷

- あなたの(日本の)本籍地

在留証明が必要な場面(用途)

次のような場合に、あなたの在留証明が必要になります。

- あなたが日本にある不動産を購入する場合(不動産購入の登記。現住所のみで良い。)

- あなたが日本の相続手続で利用する法定相続情報一覧図【1】を作成する場合、遺産分割協議に参加する場合(遺産分割協議。現住所と本籍地が必要)

- あなたが日本に不動産を所有している場合において、あなたが引越をしたときに、不動産登記簿に記載されたあなたの住所を現住所に変更する場合(所有権登記名義人住所変更登記。過去の住所から現住所までの変遷が必要)

次の場合は、あなたの在留証明がなくても大丈夫なことが多いです。

- あなたが日本の裁判所に相続放棄申述をする場合:家庭裁判所によっては、あなたの現住所を証明する書類の提出を不要しているためです。

「用途」で異なる在留証明の証明事項

| 住所 | |||

| 現住所のみ | 過去の住所からの変遷 | ||

|

本 籍 地 |

な し |

|

|

|

用途:不動産購入を購入する。 |

用途:所有権登記名義人住所変更登記 |

||

|

あ り |

|

|

|

|

用途:➊法定相続情報一覧図を作成する。➋遺産分割協議に参加する。 |

用途:何にでも使えます。 | ||

在留証明の取得準備(在留証明をもらうために必要な書類)

在留証明は、日本における住民票のように、フラッと市役所に行ってもらえるものではありません。

どのオプションをつけるかによって、準備しておく書類が異なります。

これら以外に必要な書類がないか、事前に日本公館にご確認ください。

| 住所 | |||

| 現住所のみ | 過去の住所からの変遷 | ||

|

本 籍 地 |

な し |

オプションなし(現住所のみ証明)の場合

|

住所の変遷が必要な場合

|

|

あ り |

本籍地が必要な場合

|

フルオプション(住所変遷、本籍地あり)の場合

|

|

【1】戸籍謄本はコピーでも大丈夫な場合もあります(在留国にある日本公館にご確認ください)。

コピーでも大丈夫な場合には日本にいるご親族や知人に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。

在留証明の取得方法

在留証明書は、日本政府の在外公館(大使館や総領事館)において発行してもらうことができます。

次の手順で、進めます。

- 取得準備(在留証明をもらうために必要な書類を集める)

- 在外公館に訪問日を予約します。在留証明以外に必要な書類がある場合には、その旨も伝えて予約する必要があります。

- 在外公館を訪問して在留証明をもらう。

郵送で取得できる在外公館もあります。

「郵便による在留証明発行依頼書」なども提出が必要です。

また、郵送での取扱いには、遅配や不着のリスクがあります。

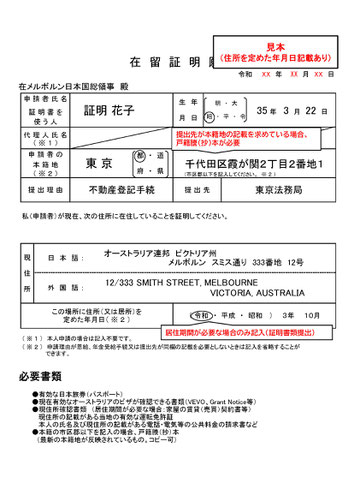

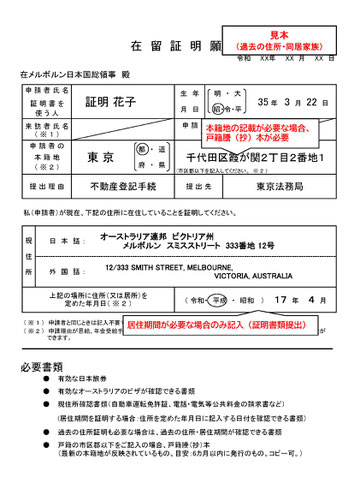

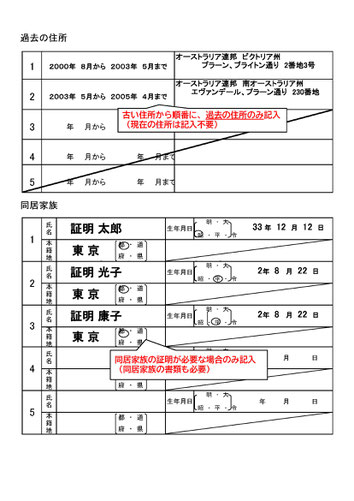

「在留証明願」の見本

「在留証明願」の形式は、2種類、すなわち「現住所のみを証明する形式」と「過去の住所から現住所への変遷も証明する形式」があります。

本籍地についても証明が必要な場合には、戸籍謄本記載どおりに記入します。

必ず「❶目的にあった」「➋最新のもの」を「➌証明してもらう在外公館から」入手して、ご利用ください。

「住所移転」は日付まで特定して、証明してもらえるか?

1頁目「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄

2頁目「過去の住所」欄の左列

には、ともに「年月」は記載できるようになっていますが、「日付」までは記載できない仕様になっているかもしれません

「日付」まで証明が必要な場合には、それが可能か否か、在外公館に事前に確認ください。

「提出理由」欄への記入

用途に応じて次のように記載します。

- 不動産購入のため

- 不動産の登記名義人の住所変更登記のため

- 遺産分割協議のため(ご自身が相続する遺産はない場合)

- 相続手続のため(ご自身が相続する遺産がある場合)

「提出先」欄への記入

いずれも「司法書士」で結構です。

不動産登記で必要な「署名証明」

署名証明の役割

署名証明は、ある文書へのあなたの署名をあなたが行ったことを証明するものです。

日本における印鑑証明書に該当します。

署名証明が必要な場面

次のような場合には、署名証明が必要です。

- 日本不動産を売却する場合

- 遺産分割協議書への署名する場合

- 所有権登記名義人住所変更登記を申請する場合において、登記簿上の住所と現在の住所までの沿革が住民票などではつかず、かつ登記識別情報が添付できないとき

署名証明の取得方法

| 司法書士が、署名証明を付与していただきたい書類(遺産分割協議書、委任状など)を作成します。 | |

| ▼ | |

| 司法書士が、あなた様へ書類をメール添付又は郵送にてお送りいたします。 | |

| ▼ | |

|

在外公館に訪問日を予約します。 署名証明以外に必要な書類がある場合には、その旨も伝えて予約する必要があります。 |

|

| ▼ | |

|

署名をしない状態のままの書類を、外国にある日本国公館に持参ください。 【必要書類】

詳細は、外務省HP「在外公館における証明」をご参照ください。 |

|

| ▼ | |

|

訪問のうえ、下記手続をお願いします。 【必要手続】

|

|

| ▼ | |

| 取得した書類を司法書士に送付ください。 |

人気の関連ページ

- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続

- 外国(海外)在住日本人の会社・法人登記手続